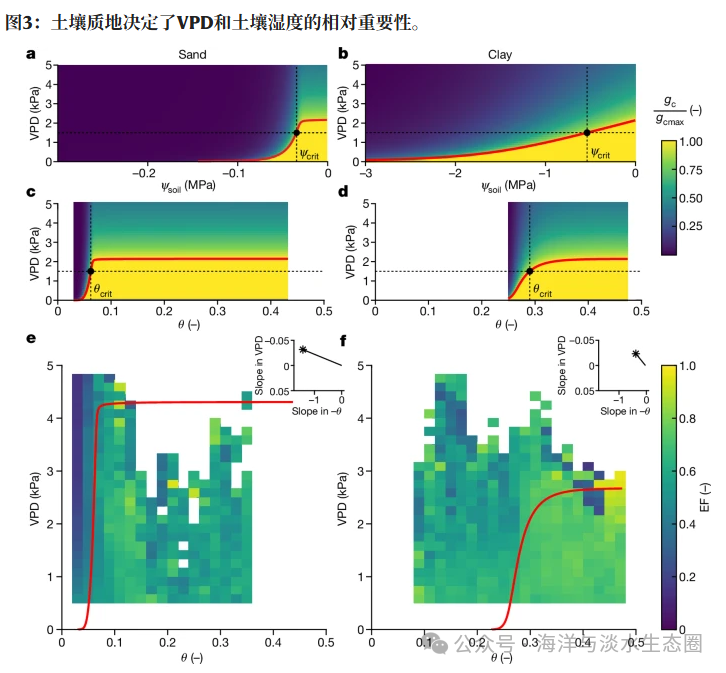

气候变化背景下,全球范围内的高温、干旱事件频发,导致植被退化、生态系统服务功能下降。科学家们早已知道,当土壤过于干燥或大气蒸发需求(VPD)过高时,植物会通过关闭叶片上的气孔来减少水分流失,这同时也会抑制光合作用,从而限制植物生长。

然而,一个核心的谜题始终悬而未决:在广袤的生态系统中,究竟是土壤变干,还是空气变干(VPD升高),是触发这场“生存暂停”的主要开关?不同的研究得出了看似矛盾的结论。

由苏黎世联邦理工学院和鲁汶大学等机构领导的国际团队,通过分析全球范围的观测数据并结合土壤-植物水力模型,发现解开这个矛盾的关键。

研究内容

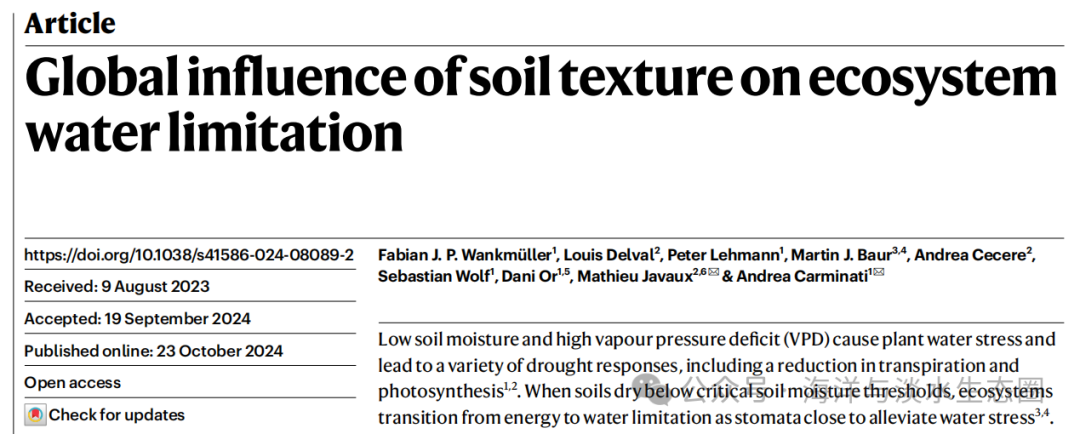

研究的核心在于理解“临界土壤水分阈值”。这个阈值可以理解为生态系统从“能量限制”(水分充足,蒸散由太阳辐射驱动)切换到“水分限制”(水分不足,植物关闭气孔)的转折点。

研究团队提出了一个核心假设:这个临界阈值,以及生态系统对VPD和土壤水分的相对敏感性,强烈依赖于土壤质地。

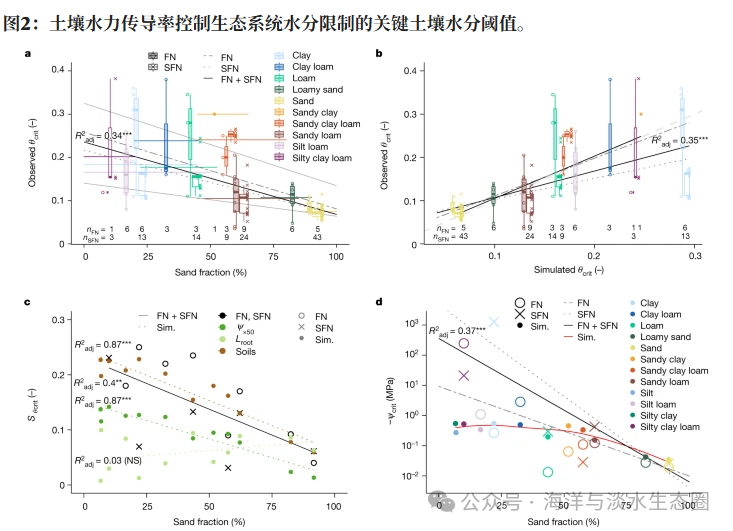

①在沙质土(粗质地土壤)中:土壤的导水能力随土壤变干会急剧下降(就像水管突然被掐紧)。因此,一点点土壤水分的减少,就会导致植物根系吸水困难,迫使气孔迅速关闭。在这种情况下,生态系统对土壤干燥本身极度敏感,而对VPD的变化相对不那么敏感。

②在黏质土(细质地土壤)中:土壤导水能力随土壤变干下降得较为平缓。植物能够在更干的土壤中维持吸水,但需要使叶片水势降得更低,这使其更容易受到高VPD的冲击(高VPD会加剧植物体内的水力栓塞风险)。因此,黏质土中的生态系统对VPD升高更为敏感。

简单来说,这项研究澄清了一个长期存在的混淆:不是生态系统本身对水分的响应方式有根本不同,而是它们所扎根的土壤质地,塑造了它们独特的“应激反应模式”。

研究方法

为了验证这一假设,研究团队进行了一场“海陆空”协同的科学研究。

1.全球观测网络:他们整合了两大全球监测网络的数据:

①涡度协方差通量塔:提供生态系统尺度的水、热、碳通量数据。

②树干液流网络:提供单个树木的蒸腾数据。从这些数据中,他们精准地提取了不同地点、不同土壤类型下的临界土壤水分阈值。

2.土壤-植物水力模型:他们建立了一个基于物理机制的水力模型。该模型模拟了水分从土壤,经过根系、茎干,最终到达叶片并蒸腾出去的整个过程,清晰地揭示了土壤和植物内部的水力导度如何随水势变化。

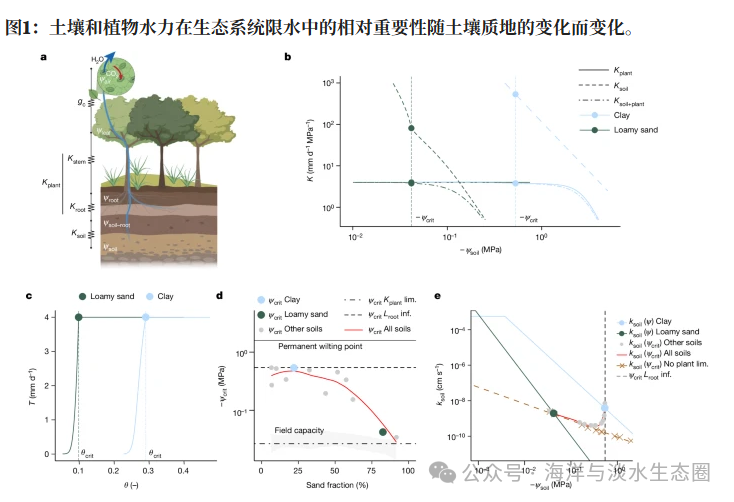

3.关键创新分析:通过将全球观测数据与模型模拟结果进行对比,他们发现:

①观测到的临界阈值与土壤质地存在清晰的函数关系,沙质土在较高的土壤水分(较不干旱)时就会达到临界点,而黏质土则能坚持到更低的土壤水分。

②模型在仅改变土壤水力参数,而保持植物性状参数不变的情况下,就成功地预测了观测到的大部分阈值变化 pattern。这强有力地证明了土壤水力特性是主导因素。

创新点

这项研究的创新之处在于:

1.澄清了长期争议:它为解决“土壤干旱 vs 大气干旱谁更重要”的争论提供了一个统一的、基于机制的解释框架——答案取决于土壤质地。

2.连接微观与宏观:它将植物尺度的水力生理学原理,成功地拓展到了生态系统尺度,架起了不同研究尺度之间的桥梁。

3.建立了预测框架:研究不仅解释了现状,还利用模型预测了在未来气候变化下(VPD升高),不同质地土壤中生态系统水限制将如何演变。

结论

研究的结论明确而深刻:

1.主导角色:土壤质地,通过其水力传导特性,是全球生态系统水限制临界阈值的主要决定因子。

2.敏感性分化:沙质土生态系统是“土壤水分敏感型”,而黏质土生态系统是“大气湿度(VPD)敏感型”。

3.有限的适应能力:植物通过调整自身水力性状(如根系生长)来适应干旱的能力,在沙质土中尤为有限,因为土壤本身水力特性的急剧下降是难以克服的物理障碍。

4.对未来气候的调制作用:未来VPD的普遍升高,会使得所有生态系统的水限制更早发生(临界阈值升高)。但这种影响的程度被土壤质地所调制:

①黏质土区域:临界阈值升高明显,植物会“提前”关闭气孔,这可能损失一部分光合产物,但也可能起到“节水”作用,增强抗旱韧性。

②沙质土区域(如美国西南部、亚马逊南部):临界阈值变化很小,植物缺乏这种“提前预警”机制来缓冲日益加剧的大气干旱,因此面临更高的水分胁迫和死亡风险,是未来最脆弱的区域。

图3.a–d,土壤质地驱动VPD相对于生态系统通量的土壤水分(θ)限制(即g c从其最大 gCMmax),并涉及未来气候对陆地生态系统的影响(图。4). 细质地土壤(即粘土(b,d))中的生态系统预计比粗土(即沙子(a,c))中的生态系统对VPD更敏感,而粗质地土壤中的生态系统预计对土壤干燥的敏感性高于细土,因为临界土壤水分势(ψ土)更负(注意 a,b 中 10 倍不同的 x 轴限制),并且 gc细土比质地粗糙的土壤下调更缓慢(颜色过渡更柔和)。e,f,涡流协方差数据的蒸发分数(EF)显示,对于两个对比鲜明的土壤质地(沙子(e)和粘土(f)地点,5个FN地点的中位数)对两个环境驱动因素θ和VPD有不同的响应。在狭窄的土壤湿度范围内,两种土壤质地的蒸发率下降,但沙地的蒸发率下降幅度更大,绝对含水量低于黏土地。蒸腾速率作为VPD和θ(红线)函数的模拟与观察到的θ周围蒸发分数的下降非常吻合暴击.插图显示了蒸发分数对VPD和θ的相对敏感性中位数,证实了与细纹理土壤相比,粗质土的土壤水力限制的相对贡献更大。

展望

这项研究为我们指明了未来的方向:

1.重视土壤水力测量:不能再仅仅依赖根据土壤质地估算水力参数的“传递函数”,而应加强对实地土壤水力性质的直接测量,特别是非饱和导水率。

2.关注土壤结构动态:未来的研究需要超越静态的“质地”,进一步考虑由植物根系和微生物活动塑造的、动态变化的“土壤结构”及其反馈作用。

3.改进地球系统模型:将土壤质地和水力特性对生态系统水碳通量的调控作用,更精细地纳入全球气候和植被模型中,将极大提升我们预测未来干旱影响、碳汇变化和气候极端事件的能力。

这篇《Nature》提醒我们,在应对气候变化的挑战时,不仅要抬头看天(大气),也要低头看地(土壤)。理解并尊重这片孕育生命的基质其内在的物理规律,或许是我们守护绿水青山、构建气候韧性的智慧起点。