揭示水库水位波动区微生物群落存在“干态”和“湿态”两种稳定结构

发现湿度变化引起的群落转变具有明显的滞后性和临界阈值

两种稳定态在碳氮循环功能上存在显著差异,表现出不同的代谢优势

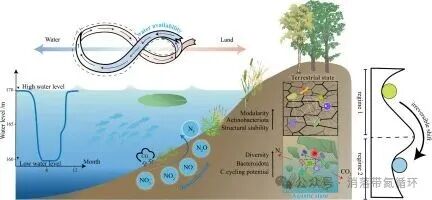

本研究以丹江口水库消落带为对象,探讨水文波动对微生物群落结构与功能的影响。由于水库运行导致的周期性淹没与暴露,使该区域成为受强烈水文干扰的陆水过渡带,土壤理化性质、氧化还原条件及营养元素循环频繁变化。微生物是有机质分解与碳氮循环的关键驱动者,但在反复干湿变化下,其群落组成和代谢功能可能发生突变。现有研究多关注水位变化对群落组成的空间分布影响,缺乏对微生物系统在湿度梯度下是否存在替代稳定态及其临界阈值的探讨。由此,本文拟解决的核心科学问题包括:① 微生物群落在不同湿度条件下是否存在双稳态结构及状态转变;② 这些状态转变是否呈现滞后效应(hysteresis);③ 湿度驱动的微生物状态变化如何影响碳、氮等营养循环过程。通过解析微生物群落的结构稳定性与功能响应,本研究旨在阐明水位波动引起的微生物调控机制及其对生态过程的影响。

本研究以中国丹江口水库消落带为研究区域,设置不同高程代表湿度梯度,系统探讨水位波动下微生物群落的多稳态特征及其对碳氮循环的影响。研究于2024年枯水期采集10个样点、四个高程(158–173 m)处的表层沉积物样品,测定土壤理化指标(含水量、pH、TOC、TN、TP、NH₄⁺-N、NO₃⁻-N等),并提取DNA进行16S rRNA高通量测序。利用QIIME2、UPARSE等流程进行序列处理与分类鉴定,通过PAM聚类、PCoA与潜在景观分析识别微生物的稳定态与转变阈值。采用Gaussian混合模型与早期预警分析验证双稳态分布及滞后特征。进一步基于FAPROTAX数据库预测微生物碳、氮代谢功能,计算多功能性指数与土壤C–N耦合指数,以揭示功能变化规律。同时构建微生物共现网络,分析两种状态下的拓扑差异与关键类群。最后通过结构方程模型(SEM)定量评估湿度、营养、群落状态及多样性对生态功能的直接与间接作用,从而解析湿度驱动的微生物状态转变及其对生物地球化学循环的调控机制。

丹江口水库消落带的微生物群落在湿度梯度下呈现显著的双稳态特征。随着土壤含水量增加,群落结构未呈线性变化,而是在中等湿度附近出现突变,形成“干态群落”和“湿态群落”两种稳定状态。潜在景观分析与Gaussian混合模型均验证了这一多稳态特征,并揭示群落转变具有明显的滞后效应,即湿度升高与降低时的临界阈值不同。两种稳定态下,微生物多样性、功能组成及共现网络结构差异显著。湿态群落具有更高的碳降解与反硝化潜力,而干态群落在氨氧化及有机物矿化功能上占优。环境因子分析表明,含水量、总有机碳及铵态氮是驱动群落状态转变的关键因子。结构方程模型结果进一步表明,湿度通过影响群落结构间接调控碳氮循环过程。总体上,研究揭示了水位波动驱动的湿度变化可引发微生物群落的状态跃迁与功能重组,从而导致消落带生物地球化学过程的非线性响应。

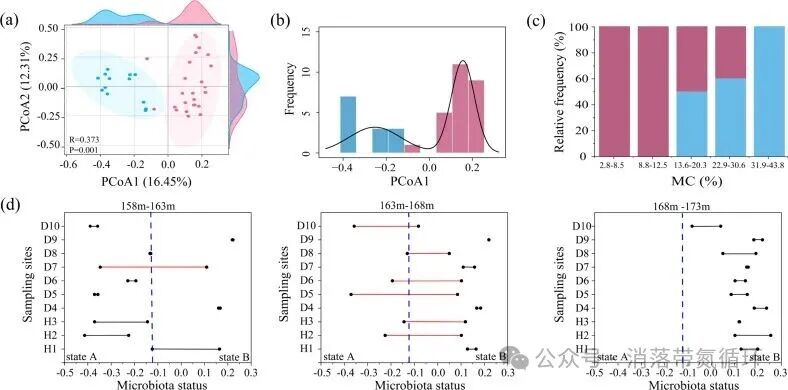

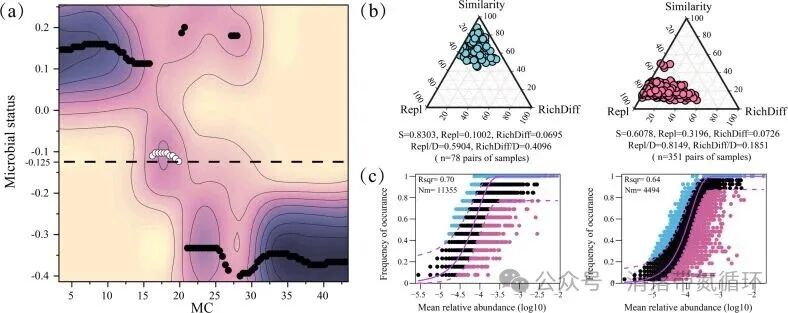

图1. (a) 基于OTU丰度矩阵(Bray-Curtis距离)的主坐标分析(PCoA)。R值和P值来自相似性分析(ANOSIM)。(b) 以PCoA1值表示的微生物群落状态的频率分布。(c) 微生物群落状态在不同含水量梯度下的相对分布频率。浅蓝色表示状态A,玫红色表示状态B。(d) 40个采样点的微生物群落状态的时间动态。每条水平线表示单个采样点相邻区段中PCoA1值的变化范围。蓝色虚线为区分微生物状态A和B的阈值;红色水平线表示跨越临界点(蓝色虚线)的微生物群落。

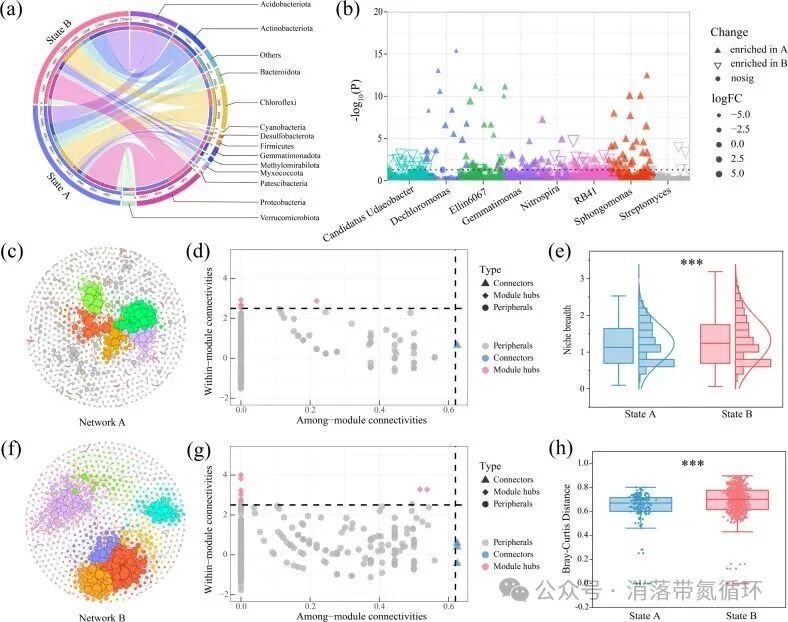

图2. (a) 不同微生物群落状态下细菌群落在门水平的组成。(b) 曼哈顿图显示在属水平上,不同微生物状态下显著变化的细菌OTUs。红色虚线表示显著性阈值(p = 0.05)。(c) 和 (f) 双稳态微生物群落的网络特征。相同颜色的点表示属于同一模块,点的大小代表该OTU的连接度大小。(d) 和 (g) 分别为从网络A和网络B中筛选出的关键类群。(e) 微生物状态A与状态B之间生态位宽度的差异。(h) 不同微生物状态下群落间的Bray-Curtis距离比较。

图3. (a) 微生物群落沿含水量梯度的响应轨迹。等高线(由浅至深的薰衣草色梯度)表示潜在能量梯度,颜色越深代表潜在能量越高。实心方块表示局部极小值(稳定状态),空心方块表示局部极大值(不稳定状态)。水平线标示出状态A与状态B的边界。(b) 三角图(单纯形图)展示不同微生物群落状态的生态过程(即物种替代与丰富度差异)。每个点(蓝色和粉色圆点)代表一对样品,其位置由相似性矩阵(S = 1 – D)、物种替代(Repl)和丰富度差异(RichDiff)的三个值共同决定,每组三个值之和为1。(c) 根据中性群落模型预测的OTU出现频率分布。

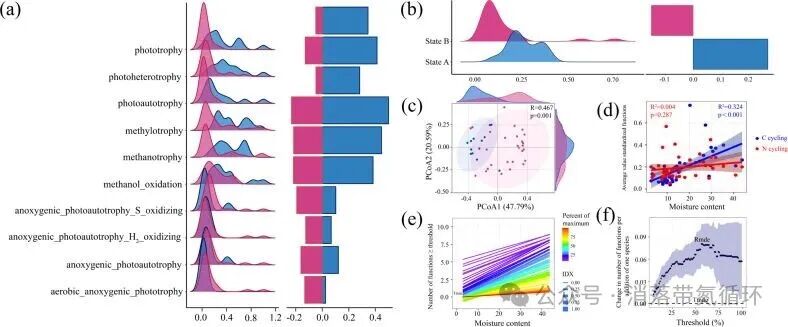

图4. (a) 左图:基于FAPROTAX分析的不同微生物状态下碳代谢主要功能的岭状图;右图:左图中标准化功能的平均值。(b) 不同微生物状态下标准化功能平均值的岭状图与双变量直方图。(c) 基于每个采样点平均标准化碳代谢功能值的主坐标分析(PCoA)。R值和P值来源于相似性分析(ANOSIM)。(d) 含水量对碳循环和氮循环指标的影响。实线表示回归拟合曲线,阴影区域表示拟合的95%置信区间。(e) 含水量与预测碳代谢功能数量之间的关系,该数量定义为在全区间(0–100%)内达到或超过最大预测碳代谢功能一定比例阈值的功能数。Tmin为最低阈值线,其斜率显著不为0。(f) 不同阈值条件下,含水量与达到或超过相应比例阈值的预测碳代谢功能数量之间关系的斜率变化。点表示拟合值,阴影表示±1置信区间。Tmde为斜率最陡的阈值,Rmde为在Tmde处估算的最大斜率。

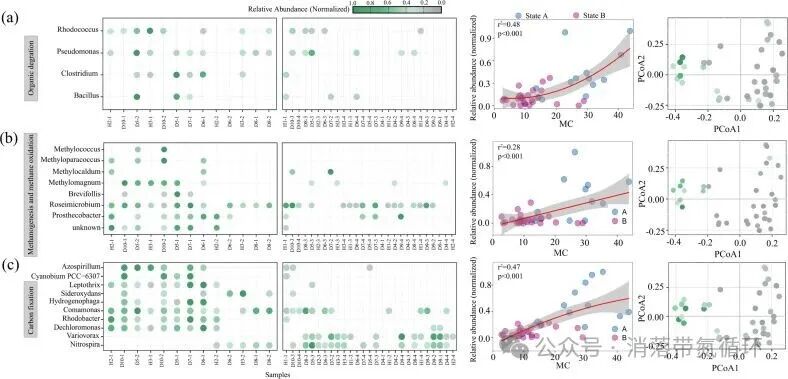

图5. (a) 有机物降解:左图为属水平的标准化丰度在各采样点间的气泡图(绿色梯度表示丰度高低);中图显示含水量(MC)驱动的丰度变化趋势,采用二次多项式拟合(红线为拟合曲线,阴影为95%置信区间);右图为基于功能丰度着色的PCoA排序图。(b) 产甲烷作用与甲烷氧化过程的结果展示。(c) 碳固定过程。所有可视化结果均基于标准化的相对丰度数据绘制。

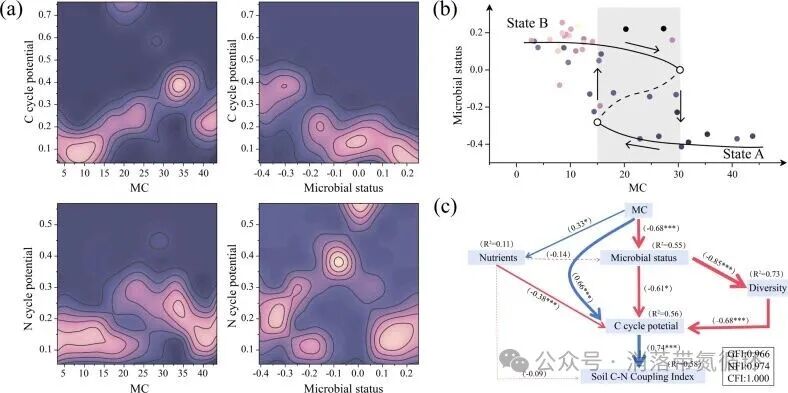

图6. (a) 含水量(MC)与微生物状态相对于碳/氮循环潜力的稳定性景观。四个面板(按顺时针方向):(1) MC–碳循环,(2) 微生物状态–碳循环,(3) 微生物状态–氮循环,(4) MC–氮循环。等高线(薰衣草色渐变)表示潜在能量梯度,由浅(低)到深紫色(高)逐渐增加。(b) 微生物状态与含水量(MC)的散点图,展示多稳态的恢复轨迹。点的颜色表示经log₁₀转换的碳循环潜力(薰衣草色渐变)。箭头指示不同稳定态之间的恢复路径,灰色阴影区域表示转变区。(c) 结构方程模型(SEM),用于探讨含水量(MC)、营养物(有机碳,OC)、微生物状态、多样性(香农–维纳指数)、碳循环潜力及土壤碳–氮耦合指数对生态系统过程的直接与间接影响。玫红色线表示显著负相关,蓝色线表示显著正相关,虚线表示不显著关系(p ≥ 0.05)。显著性水平:* 表示 p < 0.05;** 表示 p < 0.01;*** 表示 p < 0.001。

本研究揭示了丹江口水库消落带微生物群落在湿度梯度下的双稳态特征及其对碳氮循环的非线性调控机制,拓展了替代稳定态理论在微生物生态学中的应用。研究表明,湿度变化可触发群落结构与功能的突变和滞后响应,说明消落带生态过程对环境扰动具有临界阈值与不可逆性。这一发现为理解水库区生态系统的稳定性、韧性及营养物质循环提供了新的理论框架,也为预测气候变化和人类调控下水文波动对陆水交错带生态功能的影响提供了科学依据,对流域生态修复与水库管理具有重要指导意义。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135425012151