森林植被的氮吸收、反硝化和N₂O排放水平均高于草地

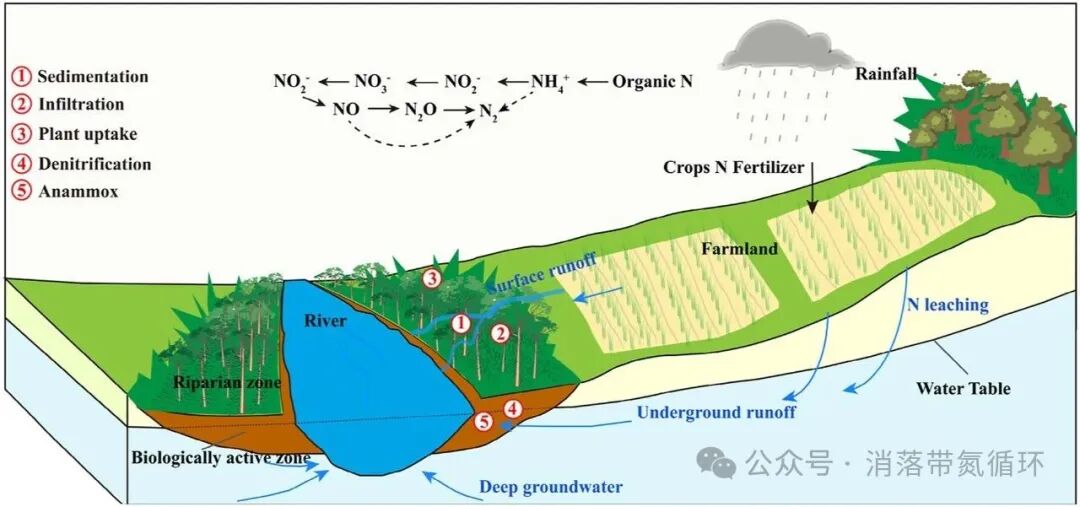

本文聚焦于农业区河岸带的氮素滞留与去除过程,研究背景主要源于农业非点源氮污染导致的水体富营养化和温室气体排放问题。长期以来,化肥过量施用使农田径流和渗漏成为氮输入水环境的重要途径,造成地下水硝酸盐积累、河流富营养化及N₂O排放增加。河岸带作为农田与水体之间的“最后防线”,在削减地表径流氮、促进地下水氮转化及植物吸收等方面发挥关键作用。然而,不同环境条件下河岸带的物理、化学与生物氮去除机制复杂,现有研究多集中于单一环节,缺乏系统整合与定量分析。

本研究为了解决河岸带氮循环过程研究分散、机制认识不清、不同环境因子影响缺乏统一定量描述等问题。研究者通过汇总1980-2020年间123篇文献,利用Meta分析方法定量评估了河岸带在地表径流、地下水、植物吸收和微生物降解中的氮去除效率,揭示其与缓冲带宽度、植被类型、气候和土壤等因素的关系。同时关注微生物反硝化、厌氧氨氧化等过程的动态变化及其对N₂O排放的贡献。

本研究旨在解决的核心科学问题包括:①河岸带不同介质(地表径流、地下水、土壤)中氮的去除规律及主要控制因子;②植物和微生物在氮循环中的相对贡献与长期变化趋势;③缓冲带宽度与氮去除效率的定量关系;④环境因子综合作用下河岸带氮滞留机制。

本研究以系统整合与定量分析为目标,构建了基于Meta分析与统计建模的综合研究方案。首先,研究团队从1980-2020年间筛选了与农业区河岸带氮去除相关的707篇文献,经过严格筛选和分类,最终确定123篇研究作为分析数据库,涵盖地表径流、地下水、植物吸收、反硝化、N₂O排放、厌氧氨氧化(anammox)及氮遗留效应等七类主题。

其次,在数据收集阶段,研究者提取了每篇文献的基本信息(研究区域、气候条件、植被类型、缓冲带宽度、氮去除率、实验方法及样本数等),并通过统一表格记录,部分图表数据使用Plot Digitizer软件数字化提取,以确保数据可比性。

在方法层面,采用指数衰减模型拟合氮去除效率与缓冲带宽度的关系,用以揭示氮滞留的阈值特征和增长规律;同时运用OpenMEE软件进行Meta分析,通过计算对数响应比(lnRR)和加权平均效应值,比较不同季节和植被类型下植物吸氮、反硝化及N₂O排放的差异,并评估研究间异质性(I²统计量)。

此外,为探索长期变化趋势和影响因素,研究结合相关性与回归分析,系统评估气候、土壤、水文与植被结构等环境因子对氮去除效率及微生物过程的综合作用。

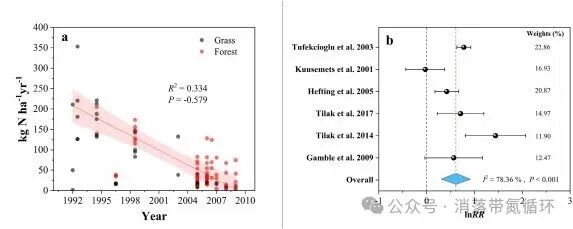

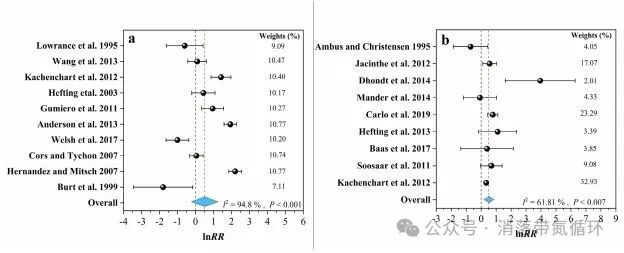

研究结果表明,农业区河岸带对氮的削减具有显著效应,但其效率受环境因子和介质类型影响明显。Meta分析结果显示,氮去除效率随缓冲带宽度呈单阶段指数衰减趋势,地表径流与地下水的决定系数分别为R²=0.36和0.16。当缓冲带宽度达到10-15 m时,地表径流和地下水中氮平均削减率分别为约79%与59%,之后增长趋于平缓。植物吸收分析发现,1990-2010年间植被吸氮能力显著下降,平均吸收量由128.9降至38.7 kg N ha⁻¹ yr⁻¹,林地吸氮量为草地的1.8倍。

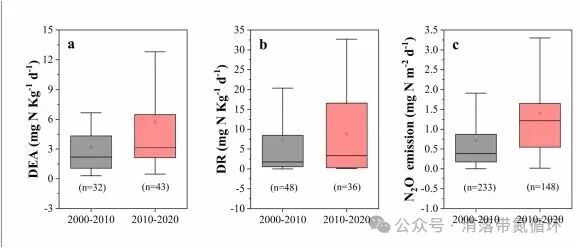

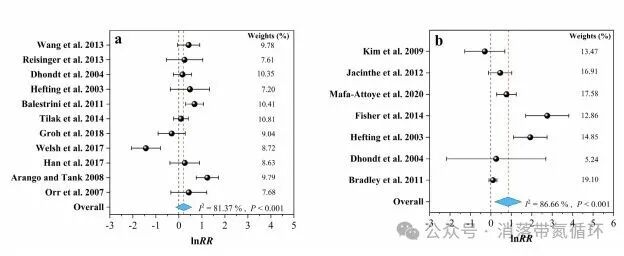

在微生物过程方面,反硝化速率和N₂O排放在2010–2020年较前一阶段分别上升25%和94%,显示温暖湿润条件促进氮转化与温室气体释放。林地反硝化和N₂O排放分别为草地的1.25倍和2.33倍。厌氧氨氧化(anammox)在部分河岸土壤中被检测到,其对总N₂生成的贡献一般低于20%。

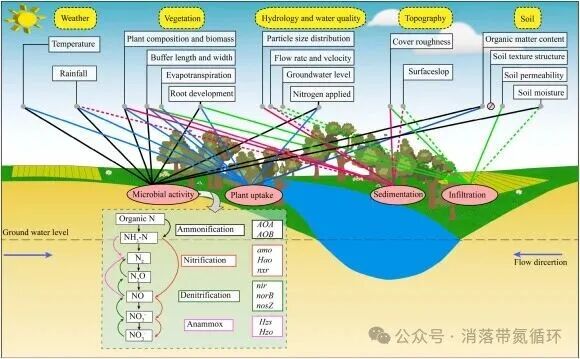

此外,研究揭示“氮遗留效应”具有长期影响,部分地区地下水中氮滞留时间可达数十年。综合分析表明,气候、植被结构、土壤渗透性和地形坡度是氮去除的主要驱动因子,其中温度、植被生物量和根系发育呈正效应,而径流强度、坡度和降雨过量则产生负面影响。整体上,河岸带是控制农业非点源氮污染的重要生态屏障,为优化缓冲带宽度与植被配置提供了量化依据。

图1. 缓冲带宽度(m)与氮去除效率(%)之间的关系:(a) 地表径流中的氮去除;(b) 地下水中的氮去除(置信区间CI = 95%,预测区间PI = 95%)

图2. 河岸缓冲带中植物氮吸收情况:(a) 1990–2010年间植被缓冲带氮吸收速率的变化趋势;(b) 森林覆盖与草地覆盖氮吸收能力的森林图。每个点表示一项研究的效应值,误差线为95%置信区间,蓝色菱形表示所有研究的平均效应值及其95%置信区间

图3. 河岸带土壤中反硝化作用和N₂O排放在不同时间段(2010–2020年与2000–2010年)的变化效应。箱体上下边分别表示第25和第75百分位,箱内线和点分别代表中位数和平均值,括号中的数字为观测次数

图4. 河岸带土壤中季节变化(夏季与冬季)对(a)反硝化速率和(b)N₂O排放速率的影响森林图。每个点代表一项研究的效应值,误差线为95%置信区间,蓝色菱形表示总体平均效应值及其95%置信区间

图5. 河岸带不同植被类型(森林与草地)对(a)反硝化速率和(b)N₂O排放速率影响的森林图。每个点代表一项研究的效应值,误差线为95%置信区间,蓝色菱形表示总体平均效应值及其95%置信区间

图6. 氮转化过程及其相关环境因子和功能基因的概念图。黑色、蓝色、红色和绿色直线分别表示对微生物活动、植物吸收、沉降和渗透的环境影响;实线表示促进作用,虚线表示抑制作用。圆圈中的“/”表示土壤质地结构影响四种氮去除过程,不同土壤特性作用不同。左下角展示了土壤微生物氮循环网络及其功能基因,不同颜色代表不同的微生物过程

本研究通过Meta分析系统整合近40年来关于农业区河岸带氮去除的全球数据,定量揭示了不同介质中氮滞留规律及主要控制因子,弥补了以往研究片段化、缺乏综合定量评估的不足。结果明确了10-15 m缓冲带即可实现较高氮削减率,为农业面源污染治理提供了科学依据。同时揭示了植被类型、气候与土壤特性对反硝化、植物吸收和N₂O排放的综合影响,为生态修复和温室气体减排提供理论支撑。该研究不仅深化了对河岸带氮循环机制的理解,也为流域尺度的农业环境管理、缓冲带设计与长期氮污染控制提供了可量化的指导框架。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621023611