面源污染相比点源污染产生了更强的信息遗留效应和物质遗留效应

先前污染源的遗留效应会影响微生物的分类结构和功能特征

河流生态系统中的微生物是氮循环的核心驱动者,但其结构与功能不仅受当前环境条件影响,也受到历史污染事件所形成的遗留效应(legacy effects)深刻塑造。然而,与陆地生态系统相比,水体中遗留效应的机制及其对微生物响应的影响却研究不足。尤其在季节性强、污染源多样的河流流域,氮污染来源在湿、干季之间发生显著转换:湿季以农业面源污染为主,干季以点源与农村生活污水输入为主。这种周期性变化不仅改变氮的输入强度,还可能通过物质遗留(legacy nitrogen)与信息遗留(微生物群落生命史特征)长期影响河流微生物结构与氮循环功能。然而,目前对于这些季节性污染模式如何驱动微生物组成变迁、功能差异及潜在的替代稳定态转折仍缺乏系统研究。

在此背景下,该研究旨在解决三个核心科学问题:(1)不同污染源类型在季节转换过程中产生的物质与信息遗留效应有何差异?(2)这些遗留效应如何塑造河流微生物的群落结构、氮循环功能及其空间–季节差异?(3)污染源模式的转变是否会引发微生物群落的稳定态跃迁(state shift),其阈值与条件是什么?为此,研究整合SWAT流域模型与多尺度微生物分析,定量揭示污染历史对河流微生物生态过程的深层影响。

本研究旨在揭示流域尺度氮污染源季节性转换所引发的物质与信息遗留效应及其对河流微生物结构、功能与稳定态的影响。为实现这一目标,研究构建了由流域氮源模拟—遗留效应量化—微生物生态过程解析—稳定态识别四部分组成的综合研究方案。

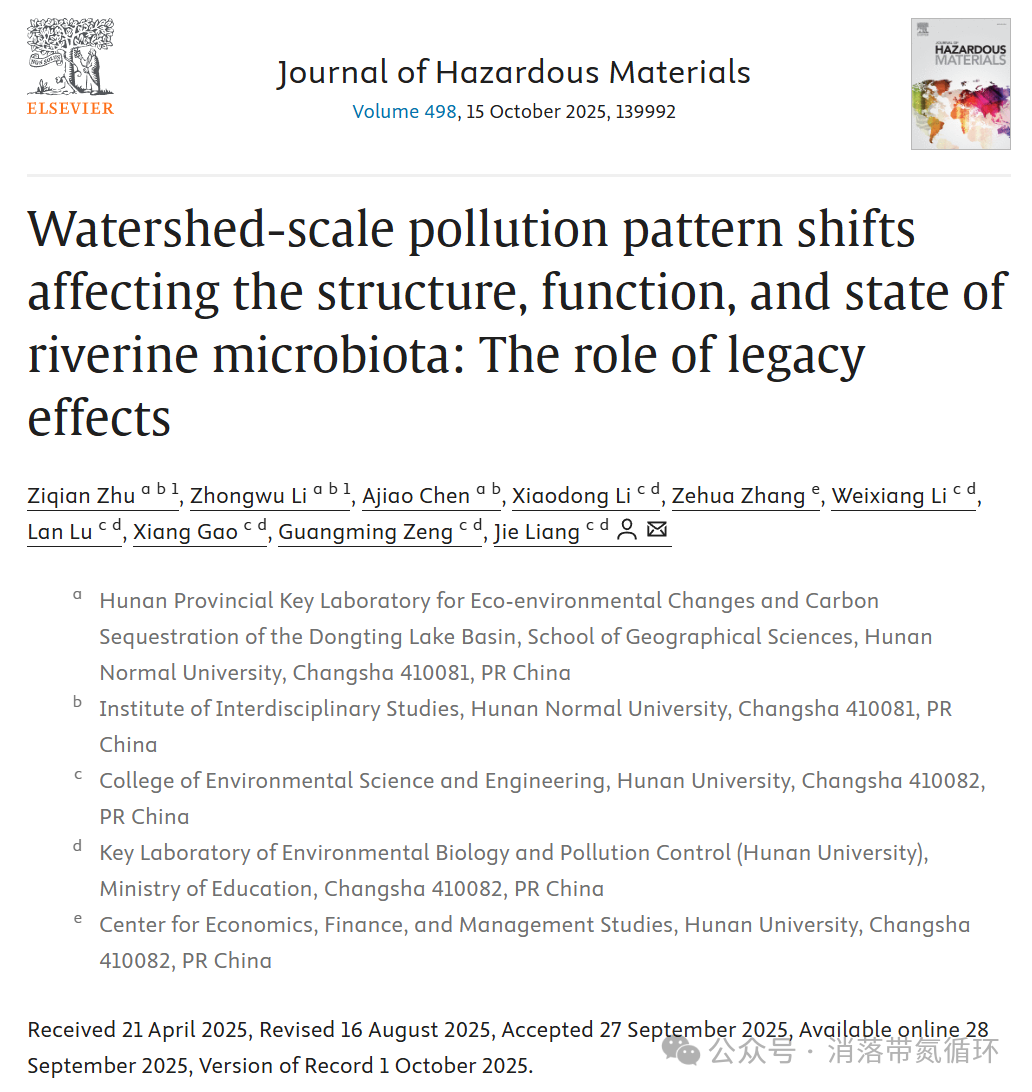

首先,利用 SWAT(Soil and Water Assessment Tool)流域生态水文模型,以 2007–2022 年土地利用、气象、水文、点源排放与农业管理数据为基础,对柳江流域干、湿季的 TN 和 NO₃⁻ 氮源贡献进行长期模拟。通过多情景模拟与源解析方法识别各子流域的主导污染源,并据此划分四类季节性循环污染模式(CACA、SACA、PACA、PAPA)。同时,利用模型输出的地表径流氮(SUR_N)、侧向流氮(LAT_N)和地下水氮(GW_N)定量计算“物质遗留氮”。

其次,在干、湿季分别采集 17 个河段的水体与沉积物样品,结合16S rRNA 高通量测序、qPCR、FEAST 微生物来源解析与宏基因组测序量化信息遗留效应,解析历史污染模式对微生物群落结构、组装过程与功能基因的影响。

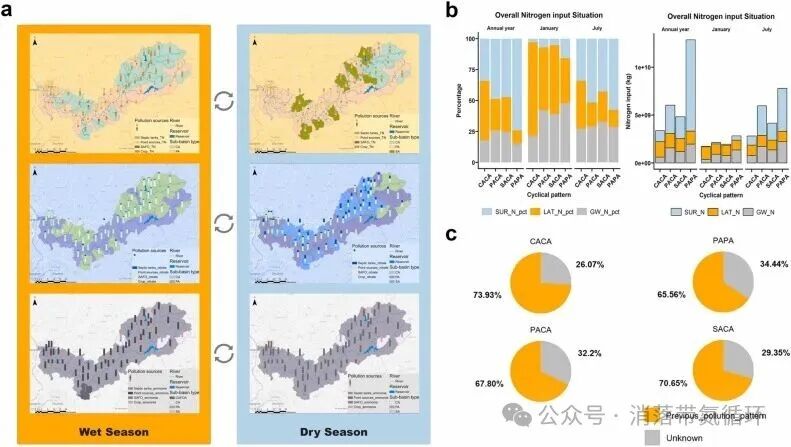

第三,采用 NMDS、PCoA、β-多样性分解、生态组装模型(pNST、βNTI、RCbray)及网络分析评估不同污染循环模式下微生物的多样性、群落稳定性与氮循环潜力差异。

最后,基于微生物群落状态的频率分布、稳定性景观(stability landscape)构建及 DOC(Dissimilarity–Overlap Curve)分析识别微生物替代稳定态与跨季节状态跃迁,并确定氮负荷触发稳定态转变的阈值。

研究表明,流域内氮污染源的季节性转换显著塑造了河流微生物的结构、功能与稳定态,并通过物质遗留与信息遗留产生持续影响。首先,SWAT 模型揭示农业面源污染在湿季显著增强,而干季则以农村生活污水与点源排放为主,从而形成四类典型循环污染模式(CACA、SACA、PACA、PAPA)。其中,农业主导的 CACA 产生最强的物质遗留效应,其累积的“遗留氮”贡献率高达 65.8%;同时也具有最高的信息遗留水平(73.9%),表明其微生物群落受历史环境显著塑造。相比之下,点源主导的 PAPA 在两类遗留效应中均最低。

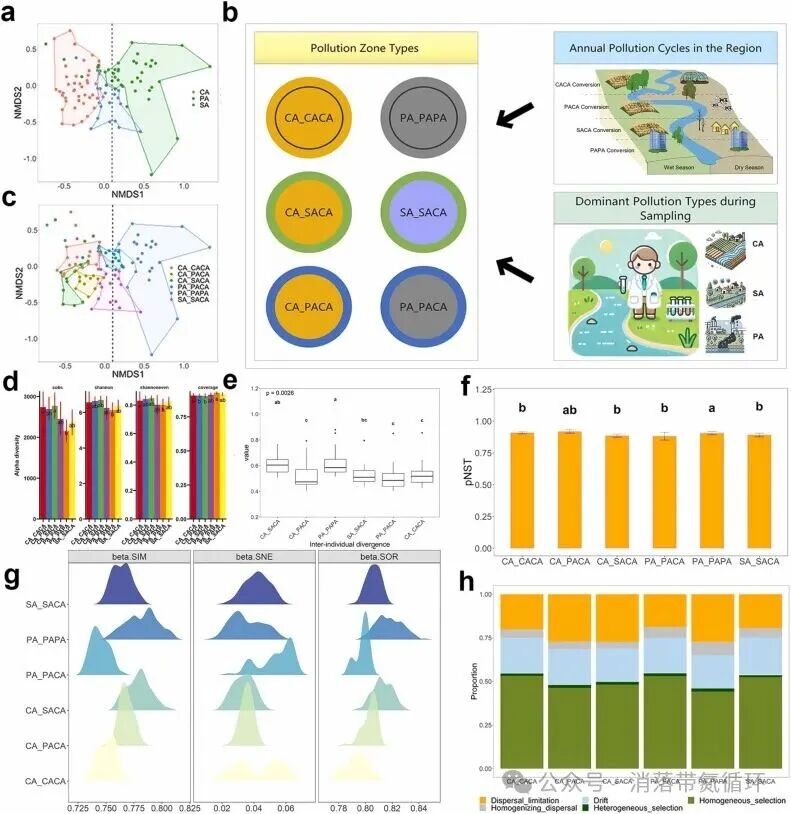

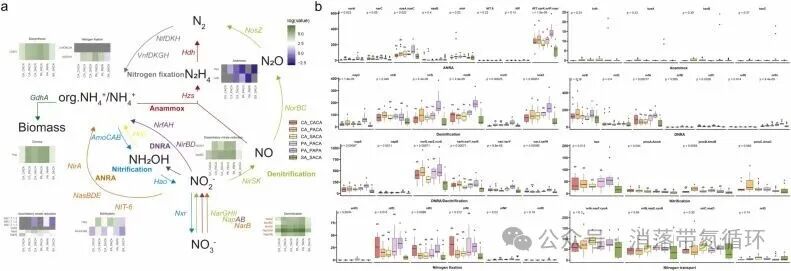

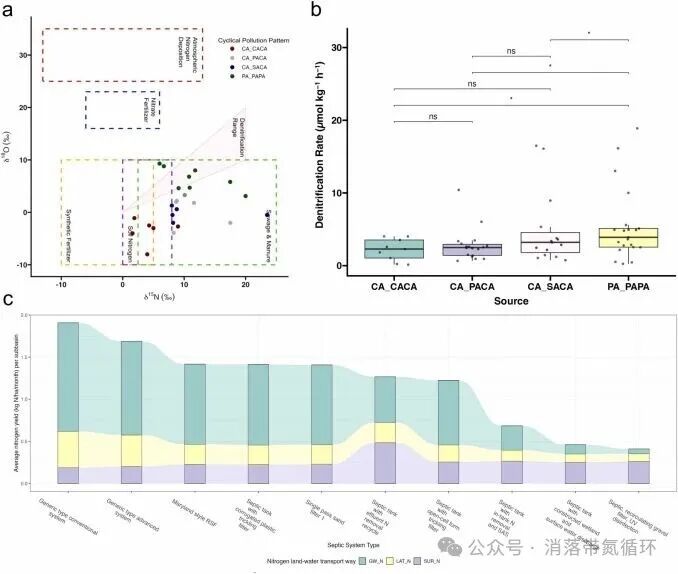

微生物结构上,不同循环污染模式导致群落分异明显:PA_PAPA 的 α 多样性最低、组装过程最具随机性、物种替换最强;而 CA_CACA 则表现为更强的环境过滤与相对稳定的群落结构。功能上,点源主导的 PA_PAPA 拥有最高的氮循环基因丰度(包括硝化、反硝化、DNRA 等),显示最强的氮转化潜力;而农业长期主导的 CA_CACA 氮循环能力最弱。SACA 循环受到农村污水影响,其反硝化与氮去除能力明显受抑制,且 N₂O 转化效率最低。

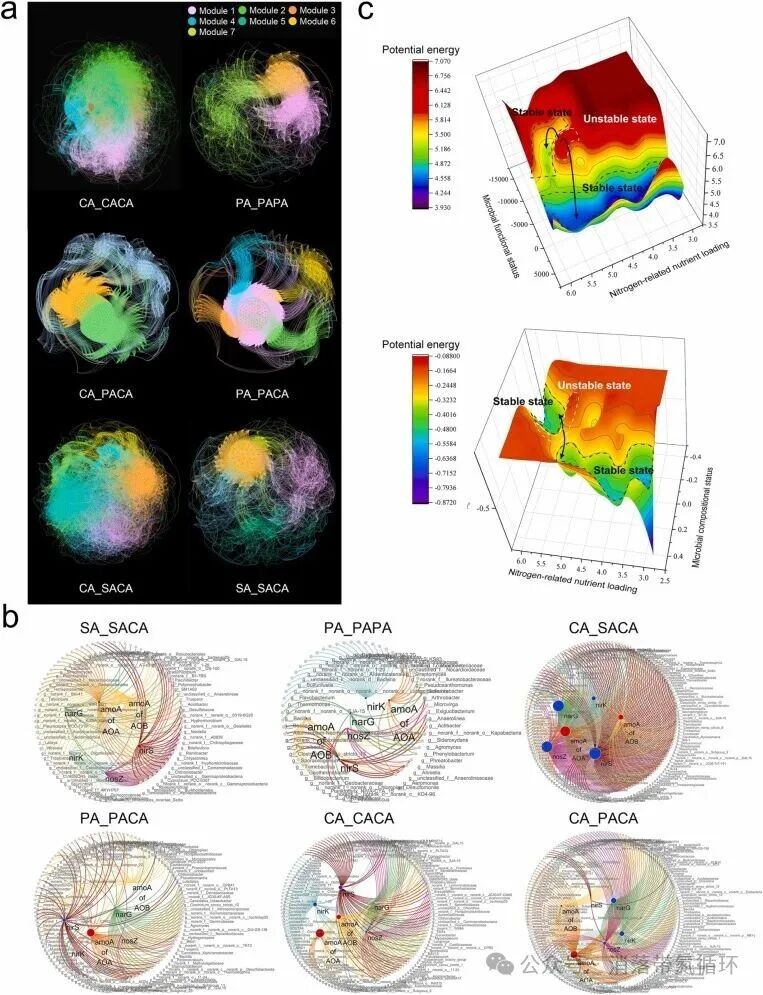

在微生物稳定态方面,群落呈现显著双稳性特征。SACA 区域的季节性状态跃迁概率最高(41.7%),表明其稳定性最弱;PAPA 次之。稳定性景观分析进一步识别了氮负荷引发稳定态转变的阈值(约 NNL 4.60–5.32),超过该值后系统易陷入功能较低的状态。

图 1. 干、湿季河流中氮污染模式及各类氮源平均负荷的模拟结果。颜色图展示了总氮(第一行)、硝酸盐(第二行)和氨氮(第三行)的模拟污染模式类型。柱状图显示了河流中总氮、硝酸盐和氨氮平均负荷的各污染源贡献比例。不同的循环污染模式通过比较各子流域在湿季(第一列)与干季(第二列)的主导污染类型区分(a)。整体氮输入情况展示了不同组别中地表径流氮(SUR_N)、侧向流氮(LAT_N)和地下水氮(GW_N)的百分比及绝对量(b)。FEAST 分析结果显示上一季节沉积物来源对当前季节沉积物中细菌群落组成的贡献。在各循环污染模式中,干季采集的沉积物样品被定义为潜在来源,而湿季样品被视为受体(c)。

图 2. CA、PA 与 SA 三类污染主导区域的 NMDS 微生物群落结构图(a)。基于采样期间的当前污染类型(CA、PA、SA)及全年循环污染模式(CA_SA、PA_CA、SA_CA、CA_CA)对采样点子流域进行分类的方法示意(b)。六类组合模式(CA_CACA、CA_PACA、CA_SACA、PA_PACA、PA_PAPA、SA_SACA)的 NMDS 群落结构图(c)。直方图展示了不同组的 Sobs、Shannon、Shannoneven 与覆盖度指数分布(d)。箱线图展示了不同组间个体间差异(e)。pNST 用于评估细菌群落组装中的生态随机性(f)。βSOR(右图)及其由 βSIM(左图)与 βSNE(中图)组成的分解结果(g)。零模型展示了各组群落中不同生态过程的比例。

图 3. 各组氮循环相关基因丰度及 AOA/AOB、nirS/nirK、nosZ/nir 比值的箱线图(qPCR 测得)(a)。关键氮循环微生物类群概述(b)。基于宏基因组分析的氮循环代谢通路相关基因相对丰度柱状图(c)。

图 4. 氮循环示意图展示了不同组别间关键氮代谢酶编码基因相对丰度的显著差异(红字表示差异显著,Kruskal–Wallis 检验,p < 0.05)(a)。沉积物宏基因组中氮相关功能基因的汇总(b)。

图 5. 基于 Bray–Curtis 距离的微生物群落差异 PCoA 图(a)。微生物状态的双峰分布(b)。优势属分析显示存在具有强双稳态特征的细菌类群,其丰度在两状态间分布明显,中间区稳定性较弱(c)。微生物状态的双峰分布及其双峰系数(0.61),不同颜色代表不同稳定态(d)。干、湿季间所有采样点微生物状态的动态变化,虚线表示临界点,跨越虚线代表稳定态转变(e)。不同组别微生物群落对的 DOC 曲线,阴影代表 95% 置信区间,橙色虚线为转折点。若系统存在强种间相互作用与普适动态,高重叠区的 DOC 曲线会呈现负斜率(f)。

图 6. 稳定性景观显示氮相关营养盐负荷与微生物群落组成及功能的替代稳定态之间的关系(a)。丰度超过 0.1% 的属及其氮循环功能基因的共现网络(b)。不同组别河流环境中的微生物共现网络(c)。

图 7. 水样中硝酸盐 δ¹⁵N 与 δ¹⁸O 的双同位素特征(a)。不同污染源主导区域的反硝化速率(b)。不同类型化粪池控制下子流域的平均氮输出量(c)。

本研究通过将流域氮污染源模拟与微生物多组学深度耦合,系统揭示了季节性污染源转换在河流生态系统中产生的物质遗留与信息遗留效应,并阐明其如何长期塑造微生物群落结构、氮循环功能及稳定态。这一视角突破了以往仅关注当季污染状态的研究范式,强调历史污染信息对当前河流生态过程的深远影响。研究还首次量化了微生物替代稳定态的形成机制及其受氮负荷驱动的阈值,为理解河流生态系统的韧性、临界转折点与恢复路径提供重要理论依据。结果表明农村生活污水与农业面源污染在季节交替中对微生物功能具有关键影响,提示治理策略需同时考虑过去与当前污染输入。整体而言,该研究为流域氮污染治理、河流生态恢复和制定精准管理措施提供了机制性支撑和科学参考价值。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389425029115