于潘,河南安阳人,2014年本科毕业于南阳师范学院生命科学与技术学院生物工程专业,同年,进入上海师范大学硕博连读,后在中国科学院水生生物研究所从事博士后工作,现如今就职于上海师范大学环境与地理科学学院,主要从事淡水藻类生态学、硅藻生物多样性及其与水环境关系的研究。

2010年,于潘进入南阳师范学院生命科学与技术学院攻读生物工程专业。命运的齿轮开始转动,他与水的缘分就此拉开序幕。于潘的研究对象是生活在水体中的一类结构精美的单细胞植物——硅藻。这也为他将来选择从事水资源保护、生态学研究埋下了伏笔。

在南师求学阶段,李玉英教授给于潘的科研事业里雕琢下了最深刻的一笔,同时作为于潘科学研究的启蒙老师,也是由她带领于潘敲开了藻类世界的探索之门。第一次接触硅藻时,形态多样、色彩斑斓的硅藻就深深吸引了于潘,在实验室,导师耐心地教他使用显微镜拍摄藻类照片、去海洋般的文献中查阅资料。学校开展的野外调研,使得于潘的专业能力得到了进一步的提高,他的专业素养不断提升,犹如新木抽新芽,春光照茁生。

从形态各异的硅藻到海河里的点点滴滴,在校期间,于潘积极参加各种环保志愿活动和南水北调科学项目研究,包括野外调研、样品监测等工作,进一步提升能力、扩宽视野,为南水北调工程贡献自己的力量。

在一次次的历练中,他也逐渐真正明白了“每一滴水都值得我们用心守护”这短短几字所包含的深意。

就于潘而言,南阳师范学院是他离开家庭、离开父母真正独立生活学习的第一个地方,在师院的点点滴滴对他的发展有着深远影响。

在这里,于潘掌握了扎实的理论知识,也得到了很多实验锻炼的机会。他在学校参与了动植物解剖实验、发酵工程等多种多样的实验课程,掌握了进行科学研究的方法和技能,为后来的研究工作奠定了基础。

在参与南水北调项目研究的期间,于潘也有内心摇摆的时候。涉及知识盲区的内容,一项又一项的测试,不断打回又不断重测,项目的紧张,时间的不足,使他恨不得有三头六臂。这些挫折和困难都在不断冲击他的内心,使他的筋骨打碎又重造,最终磨练出坚韧不拔的性格,在科学与环保的道路上孜孜以求,不断奋斗。

功夫不负有心人,于潘专注水环境领域,在大量的学术积累和对实际问题的不断思索过程中,先后获批国家自然科学基金青年基金1项(淡水曲丝藻科<硅藻门>)的分类学研究、中国博士后科学基金面上项目1项(河流健康评价的着生硅藻完整性指数: 以长江为例),并构建了适用我国水体生态评价的国内首个硅藻指数(CDI指数),被生态环境部列入《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价(试行)》,成为同龄人中的佼佼者。

青年莫负青云志,奋斗担当正当时。南阳师范学院给于潘带来一粒科学的种子,于潘利用这颗种子长成参天大树,将自己所学回报社会。

这是他的梦想,也是他一直坚持生态学研究的原因之一。

所有看似风光的背后,其实都藏着无尽的汗水。

“人生在勤,不索何获?”于潘表示,每当遇见困难想要放弃时,南师的大学精神便不断鞭策着他前进。

他就像一块海绵,在困难中不断汲取养分,不会的就去学,不懂的就去问,不断地自我提高。

人们都不希望遇见困难,但当困难来临时,有人选择被困难打倒,有人选择战胜困难,而于潘,选择勇于战胜困难,成就更好的自己。

荆棘长路,于潘选择咬牙坚持了下来。艰难是短暂又漫长的,导师信任的目光与伙伴们温暖的话语不断激励着他,使他充满力量,克服了重重困难,也更加坚定沿着生物工程和环保志愿服务之路走下去的决心。

靡不有初,鲜克有终。于潘现在身处三尺讲台,他所热爱的,至今仍然热烈地爱着。

他像当初南师的老师教导他一样,热情地播撒知识的火种。南水北调的精神,志愿环保的热情,在他的手里,薪火相传。

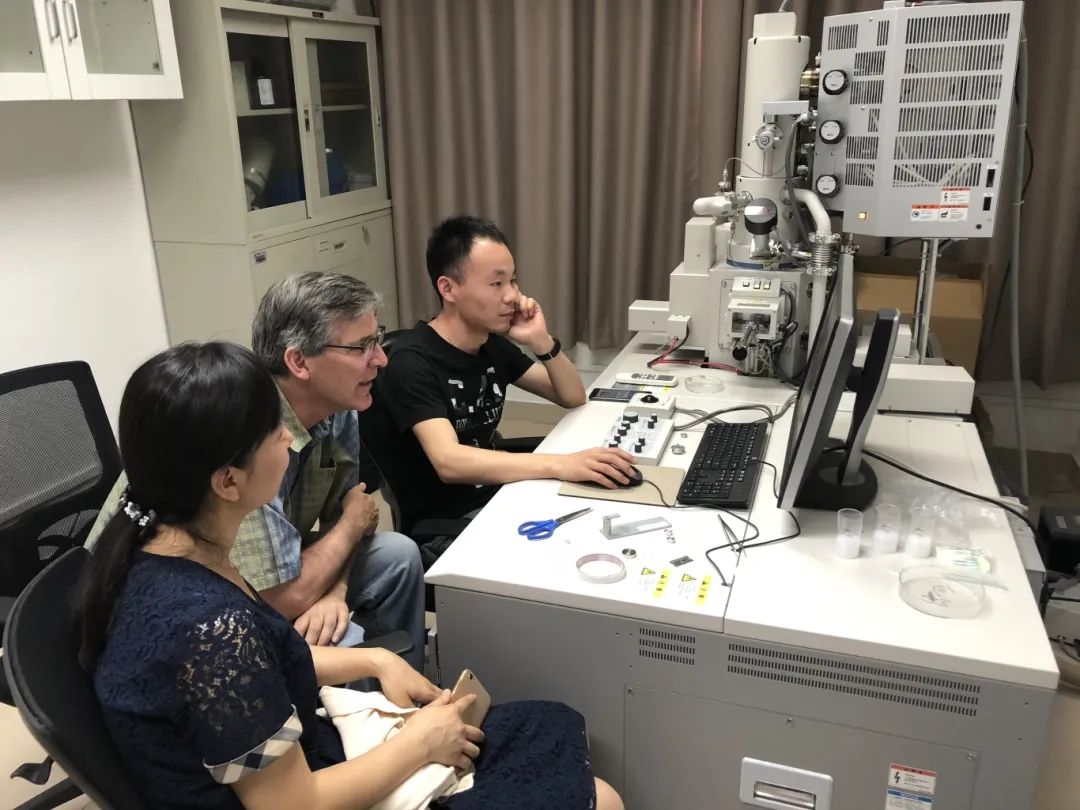

和外籍专家探讨硅藻分类鉴定问题

不论是在求学阶段,还是在传道解惑期间,于潘一直是那“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的竹子。他按照自己的方式,从事环保研究,服务南水北调国家战略,初心不改,上下求索。

在时间的印证与考验下,他努力成为了梦想中那个更好的自己。

“得益于南师,我一直保持着对环境保护的研究热情。”提起母校,于潘满是自豪与感恩,“十年树木,百年育人,未来希望母校越来越好!”