《国际贸易实务》是国际经济与贸易专业的专业核心课程,是一门具有涉外活动特点的实践性很强的综合性应用科学。它的学习目标是使学生能够掌握国际贸易理论与政策、国际贸易法律与惯例、国际金融、国际运输与保险等学科的某些基本原理、基本知识和基本技能,是国际经济与贸易专业的入门课程。通过本门课程的学习,使学生开始进入专业学习阶段,并为后期的《国际结算》、《外贸函电》、《外贸单证》等系列课程奠定基础。2021年获批校级一流课程。

整个教学过程包括课前、课中、课后3个阶段。

课前:教师在学习通平台上发布本次课的微课,并布置一定的任务,让学生带着任务去学习和交流,教师及时关注平台上的交流动态,对于共性的难点问题进行记录,待到课中逐一解决攻破。

课中:采用对分课堂模式,包括教师对新知的讲解,学生内在消化,学生分组讨论,师生互动教师答疑,解决高层次问题。(讲授-独学-讨论-对话)

课后:在课程平台布置作业,帮助学生查漏补缺,巩固学习,加深理解与思考。

具体课中教学过程如下:

1.新课导入(3min):创设问题情境

通过播放视频带领学生回顾近期国际上发生的一个热点事件——长赐号堵塞苏伊士运河事件。

今年3月23号,重型货船“长赐”号的在苏伊士运河新航道搁浅,直接导致运河堵塞。经过多天救援,“长赐”号成功起浮脱浅,苏伊士运河这个全球航运命脉终于复航。4月,苏伊士运河当局扣押了巨轮,并向长赐号的日本船东正荣汽船公司提出高达9.16亿美元的赔偿要求,涵盖搁浅造成的运河通行费损失、航道损害费用、救援费用等。面对这一巨额赔偿,日本船东宣布共同海损,试图让货主们分担赔偿。

根据此事件提出问题:

什么是海损?共同海损又是什么?“长赐”号船东宣布共同海损是否合理?对于共同海损分摊,货主是接受还是有权拒绝呢?激发学生的探究欲望及学习兴趣。

2.新课讲授(25min):

进行新课讲授,重点讲解海上损失的分类——共同海损与单独海损的定义及区别,以及构成共同海损的三个必要条件。

• 海上损失:简称海损,是指被保险货物在海运过程中,由于海上风险所造成的损坏或灭失。就货物损失的性质而言,海损可分为共同海损和单独海损。

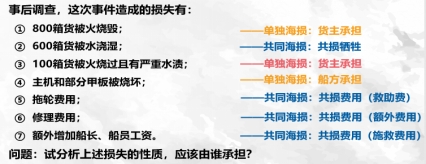

• 单独海损(Particular Average,PA):是指由于遭遇风险所直接导致的船舶或货物所有人单方面承担的部分损失。

• 共同海损(General Average,GA):是指在同一海上航程中,当船舶和货物遭遇共同危险时,为了共同安全,有意地、合理地采取措施所直接造成的特殊牺牲、支付的特殊费用。共同海损应由各受益方(即船方、货方和运费收入方——承运方)根据获救价值按比例进行分摊。

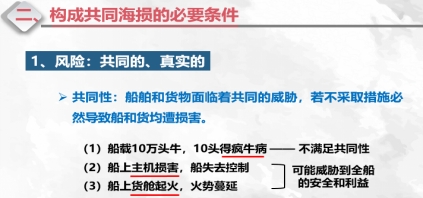

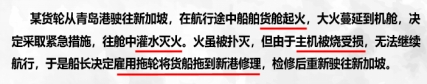

• 结合案例介绍共同海损的构成要件:风险必须是共同的、真实的;采取的措施必须是有意的、合理的;牺牲和费用必须是特殊的、直接的。

• 结合案例总结单独海损和共同海损的主要区别:造成海损的原因不同;承担损失的责任方不同。

3.学生独学(2min):

实现新知的内在消化与积累。

4.学生分组讨论(8min):

结合新课导入部分“长赐号事件”提出的问题让学生进行分组讨论,利用所学知识解决实际问题。

问题层层递进,引入此次事件存在的一个争议焦点——此次搁浅主要是由船长的错误指令造成的,那么,承运人的过失是否影响共同海损的成立?如果成立的话,对于共同海损的分摊,货主是接受还是有权拒绝呢?逐步提高知识的深度和难度,培养学生的团队合作精神及解决复杂问题的综合能力和高级思维。

5.师生互动(6min):

教师答疑:

• “长赐”号船东宣布共同海损是否合理?承运人的过失是否影响共同海损的成立?——“长赐”号搁浅引发的损失将适用国际贸易惯例《(1994年版)约克—安特卫普规则》,根据该惯例,共同海损能够予以认定,“长赐”号船东有权宣布共同海损。

• 那么,对于共同海损的分摊,货主是接受还是有权拒绝呢?——根据上述规则,若确认是承运人不可免责的过失,则货方有权拒绝参与分摊。

课堂提升:

• 通过“长赐号事件”中对于运河当局天价赔偿的应对,引导学生能够利用国际上通行的惯例和普遍实行的原则,按国际规范办事,在对外贸易中保护自身利益,同时使我们的贸易做法符合国际规范,加速中国同国际市场接轨。

• 通过“长赐号事件”揭示全球海运尤其是亚欧海上贸易过度依赖苏伊士运河的困境,凸显我国提出的“一带一路”倡议的正确性,相信中欧班列在未来分担苏伊士运河这个海上咽喉的压力方面以及在国际运输中将做出更为突出的贡献,增强学生中国自信与民族自豪感。

6.巩固扩展(1min):

进行课堂总结,总结本节课的重难点内容。

布置课后思考题,帮助学生巩固学习,加深理解与思考。