校友名片

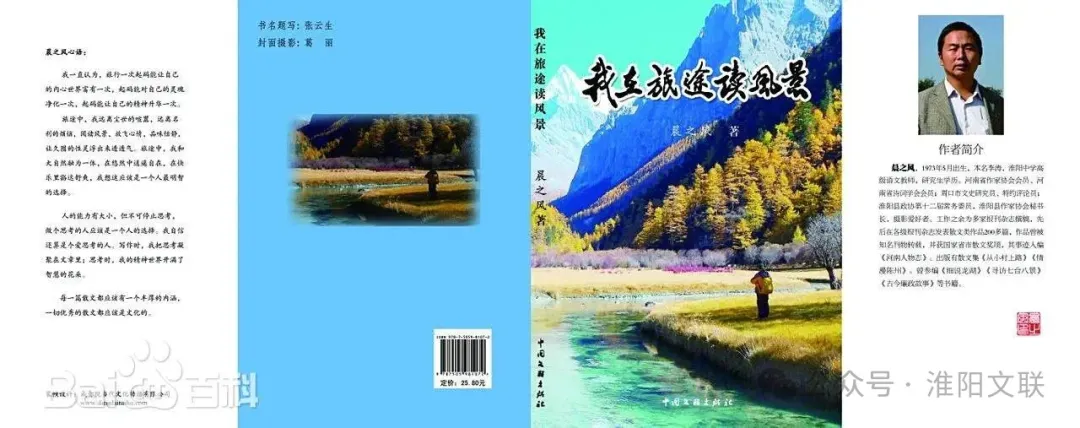

李涛,笔名晨之风,1995年毕业于南阳师范学院汉语言文学专业,后获得新闻学和教育学在职研究生学历。中国民主同盟成员,现任河南省淮阳中学高级语文教师,河南省文明教师、全国高考作文研究专家。系中国散文学会、中华诗词学会、河南省作家协会多重认证会员,其文学创作成果丰硕,累计在《人民日报》等主流报刊及《读者》《美文》等核心期刊发表作品三百余篇,获国家级图书收录,成为中学语文模拟试题指定阅读素材。已出版《从小村上路》《情漫陈州》《我在旅途读风景》《回望那片故土》等四部散文集。周口市文史研究员、特约评论员;淮阳县政协第十二届常务委员;淮阳县作家协会副主席;淮阳县诗词学会副会长;淮阳县“十大杰出青年”。

他以笔墨为犁铧,深耕教育沃土;用文字架桥,传承千年文脉;凭责任扬帆,领航时代担当。三尺讲台卅载坚守,将陈风古韵化作育人薪火;数百篇著述数十万字华章,为中原大地留存诗意档案。从《秋之三章》的隽永到《幸福花儿开》的光影,从守护百廿校址的赤诚到建言古城新生的智慧,他始终以蒲公英的姿态,在陈楚大地播撒文化火种。心血凝成的典籍静立案头,见证着这位教育赤子与文化行者双肩担月、步履生风的传奇。陈地文坛教坛的晨之风,不仅吹拂着淮阳的荷香柳韵,更激荡着新时代立德树人的永恒回响!

讲台育桃李卅载守初心

1995年,李涛踏上教育岗位,自此与语文教学结下不解之缘。他曾在朱集高中、城关镇回民中学任教,现在作为淮阳中学高级语文教师、河南省文明教师,他不仅以扎实的专业素养赢得学生敬重,更以“文史育人”的理念,将课堂延伸至更广阔的文化天地。

在他的课堂上,《诗经》里的草木化作生动的课本剧,议论文写作变成激烈的辩论赛,学生笑称:“李老师的语文课,连标点符号都在发光。” 课后,他常常捧着学生的习作细细品读,批注里既有严谨的指导,也不乏诗意的鼓励——“这个比喻像沾了晨露的花” “结尾如晚风拂过,余韵悠长”。学生们说,李老师的点评总能让文字变得鲜活,而他的办公室也成了校园里最温暖的“文学驿站”,常有学生带着文稿与他畅谈至暮色四合。

“语文不仅是知识,更是生命的表达。”李涛说。他用热爱浇灌文字,让每一个汉字在学生的笔尖跳舞。他不仅是传道授业的良师,更是文学星空里的点灯人,照亮了一届又一届学子的文学梦。

李涛的教学履历中,荣誉与创新并重。语文教学之余,他曾主编《晨风》《羲陵文苑》《百年淮中》等校报,编辑500多万图片文字,将地方文化融入语文课堂;义务辅导羲陵文学社十年,培育了一批批文学新苗。他的作文教学研究独树一帜,多篇论文发表于《中学语文教学参考》《语文报》等核心期刊,其中高考作文辅导讲座《高分作文是这样炼成的》一文被多家出版社转载,被当地教育界誉为“破解作文教学难题的密钥”。

带领淮阳中学羲陵文学社社员参观泥泥狗博物馆

作为周口市文史研究员,李涛带领学生走访淮阳古迹,探寻伏羲文化脉络;作为中华诗词学会会员,多次组织“淮阳诗词学会采风会”,让《诗经·陈风》的千年回响在校园重现。学生感慨:“李老师的课堂,是知识的海洋,更是文化的根脉。”

笔耕写春秋文字传薪火

从乡土散文到历史考证,从诗词歌赋到影视剧本,李涛的创作领域横跨文学、艺术、学术,形成独特的“陈州文化书写体系”。有人说,李涛是一位“杂家”。

而立之年时,他身体动过大手术,一度卧床三个月,但是笔耕不辍,现在年过五旬依然勤奋不已,其散文集《从小村上路》《情漫陈州》《我在旅途读风景》《回望那片故土》以细腻笔触勾勒豫东风物,其中《秋之三章》被《读者》刊载,《东湖荷》入选《散文百家》年度佳作,《六十六岁的父亲》入选中国年度散文集,还有文章被《人民日报》刊登。中国散文学会评价其作品:“在城市化浪潮中坚守乡土叙事,为中原文化留存了一份诗意档案。”

他创作的剧本《幸福花儿开》拍成电影获北京电影节奖项,歌词《大淮阳》《二月会来了》《淮中,灿烂的红》成为地方文化宣传片主题曲。2023年,淮阳中学120年校庆,他主编的《淮阳中学百廿年大事记》《幸福的回忆》《出彩淮中人》出版,以50万字史料全景展现百年名校变迁,在河南省学校文史资料整理上独树一帜,被校友称为“一部微观的中国豫东近代教育史”。

履职显担当躬身践使命

李涛的社会角色远不止于教师与作家。作为民盟盟员、淮阳区政协委员,他研究地方文化史料,潜心地方文化事业,以双重身份搭建起文化传承与社会进步的桥梁。

担任政协委员期间,他提交多份提案,关注地方文旅建设,呼吁非遗遗址保护,推动淮阳环境整治,助力淮阳文化建设;他参与“出彩淮阳人”系列报道,为50余位在创业淮阳人、非遗传承人、民间工匠立传,撰写10万多字的通讯报道,淮阳区人社局将其报道编辑为两册《出彩淮阳人》,在淮阳区内外影响深远。2022年,他呼吁保护的“淮阳中学旧址”(1953年——1969年校址)被划为历史文化街区,得到省政府、市政府拨款维修,吸引了全国学者参与,促成了文化保护项目落地。

在互联网阵地,他化身“正能量旗手”,紧跟时代旋律,与时俱进撰写的时评网络点击量超百万,被网友称为“新时代的马雅可夫斯基”;他主编的自媒体微信平台“大豫坊”,持续发声,为本土发展摇旗呐喊,以理性声音引导舆论,激浊扬清,为时代发展鼓与呼,多篇文章获地方文化界点赞。

从教坛到文坛,从书斋到社会,李涛始终以“文化守望者”的姿态,在陈楚大地上播种希望。他的办公桌上,常年摆放着两本书:一本《陶行知教育名篇》,扉页写着“教育者的良心”;一本《陈州府志》,书签停留在“文脉传承”章节。这或许正是他多重社会角色的最佳注解__既仰望星空追寻教育理想,又脚踏实地守护文化根魂。

正如李涛在其散文集序言中所写:“人以哪种方式活着并不重要,但是要为了一个目标充实地活着。我愿做一株蒲公英,把文化的种子撒向更远的土地。”如今的李涛“桃李满天下”,依然在教育的田野上耕耘,在文学的星河中求索,以永不倦怠的身影,续写着属于这个时代的文化传奇。