《诗经》有云:"载芟载柞,其耕泽泽",这描绘的正是先民们刈草伐木、垦土犁田的火热劳作场景。千年后的今天,我们以现代劳动者的身份投入这场劳动实践周,在大三下学期的第七周,幸运地被分配到软籽石榴研究基地,亲身参与劳动实践,开启了一段充实而难忘的经历。在老师的带领下,我们第一次了解了软籽石榴研究中心的重要性。

春日的晨光中,软籽石榴研究中心的试验田泛起各位植物的青绿和油菜花的生长。同学们弯腰劳作的剪影,与抽芽的香根草共同构成了一幅动人的春耕图。这场为期一周的劳动实践,不仅是对土地与作物的探索,更成为当代青年理解劳动本质的生命课堂。

当女生们在精密仪器间穿梭,用酒精棉球擦拭培养皿时,西区研究基地的男生们正将沾满泥土的双手伸向大地,他们共同诠释着劳动精神。

当老师揭开覆盖在香根草根系的土层时,这些曾在重金属污染土壤中存活的根系,以盘根错节的姿态诉说着生命的韧性。同学们在培土实践中逐渐领悟:所谓"耐旱耐涝"不仅是植物特性,更是劳动精神的具象化呈现,这种精确与包容的平衡,恰是劳动赋予的生存智慧。

在丹湖湿地的生态试验场,同学们举着镰刀划过高草的瞬间,汗水与植物茎叶相融,在搬运完成后,我们将小院的道路打扫干净。当最后一件工具归位时,夕阳将工具墙上的剪影拉得很长,实验室的精密与湿地的粗砺,在青年们晒红的掌纹中达成了和解。

在这场劳动教育的闭环中,被汗水浸透的手套与沾满泥土的运动鞋,共同构成了最生动的教科书。当同学们带着满满的收获离开试验田时,在生命深处便埋下了如同香根草根系般坚韧的精神基因。这种基因,终将在未来的某个春天,生长为支撑他们穿越人生盐碱地的力量。

学院:数学与统计学院

组长:祝佳鹏

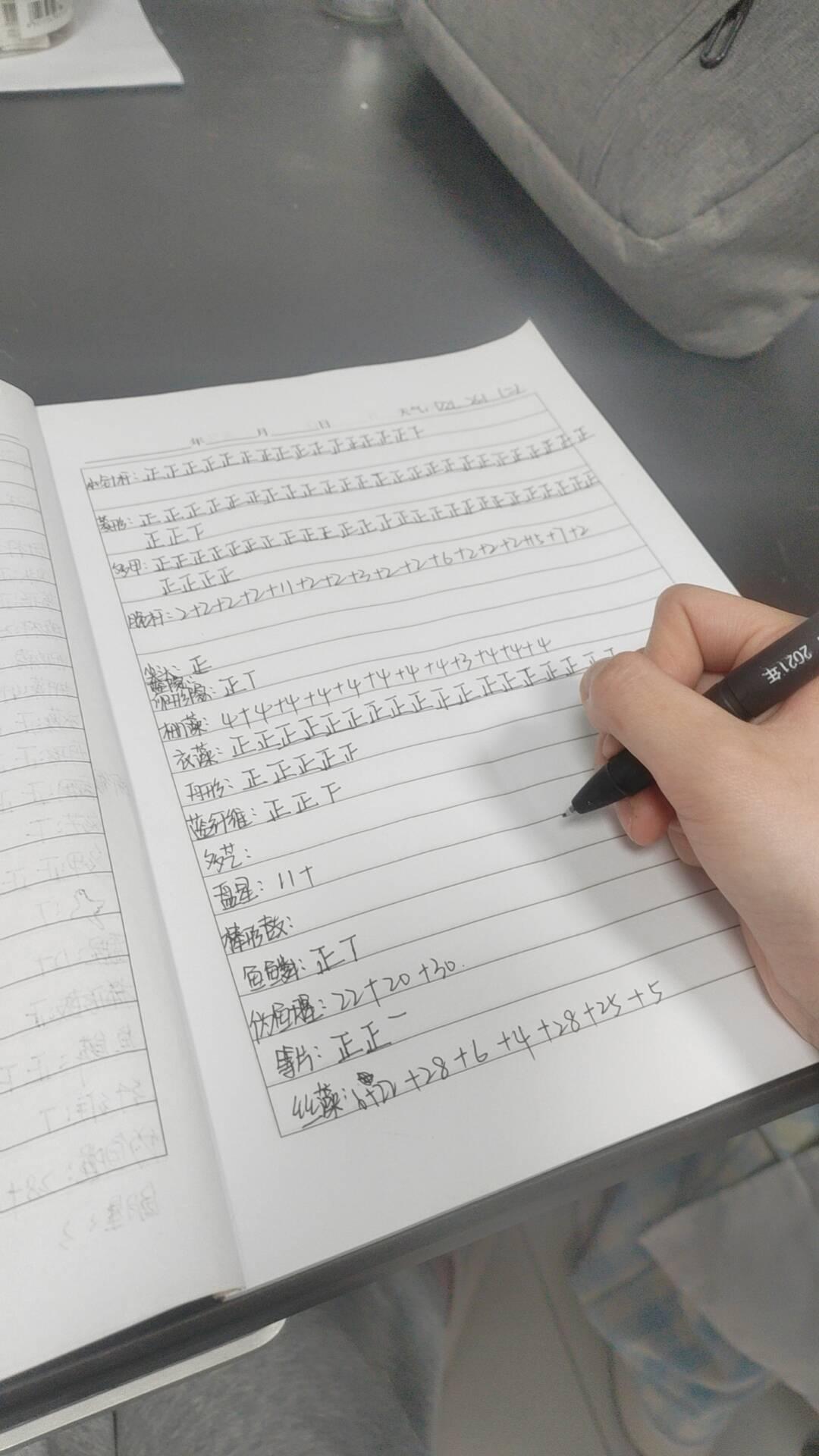

组员:戈磊、李繁、兰辉祥、张明鑫、翟赞宇、张贾旭、祝佳鹏、白千喜、贾信哲、张志飞、 陆晓寒、张慧丽、张祺笑、尹慧娅、邱紫依、张琪、张妍、杜泽瑞、程荣青、金生豫

指导老师:李玉英、李业朴、左卫芳

劳动地点:南阳师范学院西区南水北调科技园和东区111基地实验室