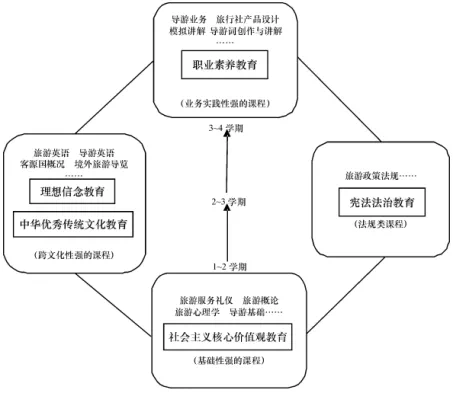

已有研究对课程思政元素挖掘的探讨,或过于宏观而欠缺具体指导意义,或过于微观而缺乏更高层面的协同。本研究尝试在上述两种做法间寻找平衡点,在课程群的更高层面给出具体的协同整合建议。以旅游管理专业为例,结果见图1。

图1 旅游管理专业课程群课程思政内容框架

一、结构构成的横向分析

根据对应分析,该专业的课程群从结构构成上可以分为4个主要的课程子群。

第一个子群是以旅游服务礼仪、旅游心理学、旅游概论、导游基础等基础性较强的专业课程组成的课程子群,命名为专业基础课子群,应重点挖掘社会主义核心价值观维度的思政元素。同时,应先行把握公民层面爱国、敬业、诚信、友善的4个价值观,同时不忘社会层面自由、平等、公正、法治和国家层面富强、民主、文明、和谐8个价值观。该子群内的课程相互配合,突出价值观这一重点维度,引领学生理解、认同、内化、践行核心价值观,通过价值观教育和专业基础课教育的结合,引导学生提高个人修养、坚定道德信念、树立精神支柱。

第二个子群主要包括模拟讲解、导游业务、旅行社产品设计、导游词创作与讲解等专业课程,共同特征为业务性、实践性较强,故命名为专业实践课子群。应重点把握职业素养教育维度,依托课程内容做好工匠精神、科学精神、劳模精神等职业精神、职业道德、职业理想、职业担当、职业习惯、职业素质等教育。高职旅游管理专业学生是未来旅游业的直接参与者,其职业素养的高低直接影响到旅游服务质量的高低、游客的体验,也关系到旅游业的健康发展,因此学校期间的职业素养教育至关重要。专业实践课正是职业素养教育的重要载体,通过对各门专业实践课内容的剖析、案例的选择,可以积极引导学生提升对旅游职业的认同和自豪感,激发出学生提高职业素养的内在动力。

第三个子群中的课程包括境外旅游导览、客源国概况、旅游英语、导游英语,共同点是都涉及境外文化、国内外文化比较,可命名为跨文化课子群。跨文化性强是旅游管理专业的一大重要特征,旅游管理专业的从业者频繁涉及出入境业务,需要接触、了解多种不同文化,也常常需要在国内外不同文化间灵活切换,更会受到他国文化尤其是西方思潮的过度影响,所以在学校教育阶段更应注重四个自信等理想信念维度,家国情怀、时代精神等中华优秀传统文化维度的思政教育,以确保学生走向工作岗位后能以正确的态度看待国内外文化差异,理性看待外国文化,坚定民族自信,永葆红心不变。

第四个子群是旅游法规类课程,即法规课子群,应紧扣宪法法治教育维度,强化学生的法律意识和法治思维。依托旅游法规类课程的不同模块,要引导学生理解、思考全面依法治国的新理念、新思想、新战略并积极实践,牢固树立法治观念,坚定走中国特色社会主义法治道路的理想和信念,深化对法治理念、法治原则、重要法律概念的认知,提高运用法治思维和法治方式维护自身权利、化解与协作方、游客之间矛盾纠纷的意识和能力。

如此,旅游管理课程群在课程思政实践上可以划分为4个子群,每个子群根据课程共性分别侧重1~2个课程思政维度,使课程思政具有明确的方向性、指引性;同时不同子群侧重的课程思政维度又形成互补、避免遗漏,共同构成专业课程群完整丰富、全面覆盖的课程思政框架,从而确保课程群的全方位、整体育人成效。

二、时间序列的纵向分析

从时间序列上分析,专业基础课子群的课程通常安排在高职学生入校第一至第二学期,跨文化课子群、法规课子群通常安排在第二至第三学期,专业实践课子群通常安排在第三至第四学期。根据不同子群对应的主要思政维度,正好形成社会主义核心价值观教育——理想信念教育、中华优秀传统文化教育、宪法法治教育——职业素养教育的层次递进的课程思政时间线。入学时,在较为基础的专业课程中重点融入社会主义核心价值观教育,“抓好这一时期的价值观养成”,塑造学生思想道德意识,将价值观内化为精神追求、外化为自觉行动,“用社会主义核心价值观扣好青年学生人生的第一粒纽扣”。之后的课程重点融入理想信念、中华优秀传统文化、宪法法治教育,引导学生建立正确的理想认知,坚定认同,增强自信,传承中华文脉,富有中国心、饱含中国情、充满中国味,强化法律意识和法治思维。在与实习、就业对接前期,重点突出职业素养教育,培养学生形成健康良好的职业价值观,成为企业需要的“接班人”。

需要明确的是,层次递进、前后衔接的时间线,并不意味着不同阶段之间截然的划分、互相的排斥,而是强调每个时间阶段在践行课程思政上各有侧重。根据不同课程的内容和特点,结合学生不同成长期的不同要求,课程思政可以沿着有计划、有时序的方式渐进式发展,发挥出知识传递、技能传授、思想引领和价值培育的巨大作用,逐步夯实青春思想之基,修建成长奋斗之路,构筑砥砺干事之能。

来源:节选自《高等职业教育探索》2022年第6期