1.货币的起源:贝币时代

贝币是中国最早的货币形式,一种由热带亚热带浅海贝类加工而成的货币。起源于公元前21世纪至前2世纪。最初,天然海贝被用作货币,后来随着商品经济的发展,人工制作的贝类货币如骨贝、玉贝、陶贝等也逐渐出现。这些人工贝类货币在形态上模仿天然海贝,但其交换价值通常低于或等于天然海贝。经过加工的天然贝币形体一面有槽齿,贝币光洁美观,小巧玲珑,坚固耐磨,便于携带,这类海币主要出产于我国的东海、南海等地海域,反映了商代商业交流的情况。它的产生,标志着当时社会生产力的发展程度。贝币的计量单位是“朋”,“朋”的古字本义是指一串或两串相连的“贝”,后来逐渐演化成计量单位。”一般多认为两串五个的贝或两串十个的贝为“一朋”。

2.金属货币的代表:铜币产生

中国是使用金属货币最早的国家,金属货币中又以铜币为主。铜币的起源可以追溯到商代后期,当时人们仿照实物货币天然海贝铸造了无文铜贝,这是铜铸币的雏形。在春秋战国时期,不同国家使用的铜币形态各异,如布币、刀币等。秦始皇统一六国后,推行了圆形方孔钱作为全国统一的货币,这种货币形式一直沿用至清末。

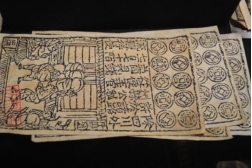

3.货币的创新:纸币出现

最早的纸币尝试可追溯到西汉时期的“白鹿皮币”,但它并未真正流通,只是作为王侯之间的贡赠之用。世界上最早出现的纸币是中国北宋时期四川成都的“交子”。北宋时期,四川地区农业、手工业都有发展,交易特别繁忙,而当地流通的铁钱形大体重,不便携持,于是出现了交子。交子最初由商人自发分散发行,后来逐渐发展为十余家富商联合发行,并最终被收归官办。纸币的出现解决了大额交易中使用金属货币的不便。宋代开始出现纸币,称为“交子”,元代更是以纸币为主要货币,禁止铜钱流通,进一步促进了纸币的发展。

4.货币的国际化:白银流通

隋唐时期,钱帛并行,白银开始具有部分货币职能,主要用于蓄藏或作为一种支付手段。唐代五十两银铤是较为多见的船型银铤,这种形制一直沿用到五代、北宋。两宋时期白银的货币功能得到加强,成为市面上的主要流通货币之一,一两白银可兑换一千文铜钱,极大地提高了货币的流通速度。宋代白银的适用范围大大扩展,重大交易通常以银作交换中介。在宋代,随着经济的发展,白银逐渐成为主要的流通货币。白银携带方便,适合大额交易,因此在宋朝以后,白银成为主要的货币形式。